新氧(So-Young,美股代码SY)曾凭借在线医美社区和预约撮合成为中国医美互联网的代表性平台。2019年登陆纳斯达克时,新氧科技曾被誉为“中国互联网医美第一股”。

但六年过去,流量红利见顶、广告变现承压,单纯做“撮合”的商业模式遇到瓶颈。2024年底,公司推出轻医美连锁品牌“新氧青春诊所”,正式由线上平台延伸至线下自营。

然而,转型并非坦途。最新的2025年第二季度财报显示,公司营收同比下滑7%,由盈转亏,资本市场反应冷淡。新氧既要帮商家“卖货”,又要自己下场“开店卖同款货”,这场“左右手之战”,正在考验这家医美互联网企业的平衡力。

从线上起家:社区+预约的轻资产模式

新氧成立于2013年,总部位于北京。公司早期定位清晰:一方面打造医美内容与口碑社区,让用户在平台上交流手术经验、查看案例;另一方面通过在线预约与广告撮合,向合作的线下机构导流。

2019年5月,新氧在纳斯达克上市,发行价13.8美元,融资1.79亿美元。上市后,公司收入结构主要依赖两部分:一是来自机构的广告与信息服务费,二是预约与交易撮合的佣金。2018–2021年间,随着医美热潮,新氧营收快速增长,一度成为互联网医美赛道的标杆。

为了提升用户体验,新氧还在2018年推出了“新氧魔镜”AI模拟工具,基于人脸识别和深度学习展示术后效果。技术加持之下,新氧塑造了“互联网医美入口”的品牌形象。

但随着互联网流量红利的消退,单纯的平台模式愈发捉襟见肘。广告和佣金增长放缓,用户留存与机构投放意愿下降,平台化生意难以维持高增长。

从“撮合”到“自营”:平台与合作伙伴的矛盾

面对增长瓶颈,新氧选择从轻资产撮合平台转向重资产自营——推出“新氧青春诊所”,主打注射、皮肤护理、激光等标准化轻医美项目。官方规划显示,2025年底前门店数有望达到50家。

转型背后的逻辑是:轻医美增速快、复购频次高、标准化强,便于规模化复制;自营门店可直接掌握毛利,减少对机构广告收入依赖。同时,平台流量可导入门店,提高用户复购和生命周期价值。

“我们对中国医美市场的发展前景保持乐观。”新氧集团董事长兼CEO金星在一场小型媒体交流会上表示,中国与国际成熟市场相比仍有巨大差距,我们要在行业下一个增长周期中抢占先机。

新氧转型“自营连锁”后,不可避免地与原有医美合作机构产生利益冲突。过去,机构通过平台投放广告和预约导流获客;现在,平台不仅继续卖广告位,还将用户引流到自营门店——“既帮别人卖货,又自己开店卖同款货”。

这种“双重身份”削弱了平台中立性。一些合作机构担忧,自营门店可能获得推荐优先,导致广告投放效果下降。目前,业内已有医美连锁对新氧自营表示不满。

金星在交流会上表示:“确实,我们的新业务和老业务之间会有蛮严重的一个冲突,大家在我们的财报上也能看到,老业务有一个非常明显的、直接的下降。我的客户都是医美机构,我现在自己去做连锁,跟我的客户去做竞争,那肯定在我的财务上会有所体现。”

二季度营收下滑,亏损扩大

《财中社》注意到,2025年第二季度,新氧实现营收3.8亿元,同比下降7%;归属于股东的净亏损为3604万元,而去年同期尚有1894万元的盈利。上半年累计营收6.76亿元,同比减少近6.8%,净亏损则进一步扩大至6,918万元。

业务结构分化明显。依托“青春诊所”体系的美容治疗服务收入在二季度达到1.44亿元,同比增长426%,首次超越线上业务,成为最大收入来源;而原本的核心——信息及预约服务收入仅1.35亿元,同比下滑35.6%。

此外,医美产品销售及维护服务收入7604万元,同比下降28.1%;其他服务收入2315万元,同比下降64%。线上与线下的“此消彼长”,凸显出公司战略转型带来的冲击。

但扩张意味着高投入。二季度营收成本1.85亿元,同比增加19%,其中自营诊所的成本就达到1.09亿元,同比飙升405%,直接拉低了整体毛利率,从去年同期的62%下滑至51.3%。这意味着,虽然诊所收入快速增长,但重资产模式正在稀释盈利能力。费用端,销售费用1.31亿元,管理费用7879万元,研发费用3118万元,整体运营费用仍高企,经营亏损4711万元。

截至6月底,新氧已在全国9个核心城市开设29家青春诊所,其中25家实现单月经营性现金流转正。不过,快速扩张仍在消耗资金,期末现金及短期投资余额9.986亿元,较2024年底的12.53亿元明显下降。

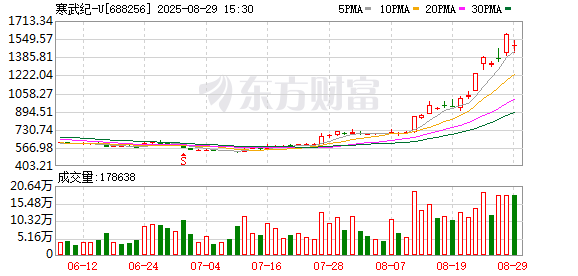

资本市场对此并不宽容。财报发布后,新氧股价在纳斯达克承压下行,目前市值约3.9亿美元,相较历史高点已大幅缩水。

轻医美的黄金时代?

从行业维度看,新氧的选择并非没有逻辑。

根据多家市场研究机构预测,2025年中国医美市场规模有望超过4000亿元,其中非手术类轻医美占比不断提升,年增速超过手术类。标准化、连锁化是大势所趋,像“美莱医疗”“艺星医美”等传统机构,也都在加码轻医美门店扩张。

在国际市场,韩国、美国的医美渗透率已在15–20%之间,而中国仍不足5%。这意味着,随着消费升级和审美观念变化,医美在中国仍有较大的提升空间。

问题在于:这块蛋糕虽然大,但竞争者也多。互联网平台、传统医美连锁、资本新进入者,都盯上了轻医美这条赛道。新氧能否凭借社区流量和品牌知名度在激烈竞争中胜出,还需要时间验证。

对于新氧而言,这不仅是一场商业模式的转型,更是一场关系重构与利益再平衡的艰难博弈。平台与门店的“双重身份”,能否从“左右手互搏”走向“协同共赢”,决定了这家医美“第一股”的未来走向。

还未登录

还未登录