新华网合肥9月12日电 题:江淮日新向未来

“苟日新,日日新,又日新。”

若问八皖江淮新时代以来最鲜明的气质,外界脱口而出的无疑是“创新”。新征程上,面对复杂的外部环境、激烈的区域竞争、现实的发展问题,安徽能不能持续保持创新“日新”,以创新“领先一步”带动发展“快人一路”?

“创新之问”,发布于一个多月前的安徽全省季度工作会议。聚焦深化创新,会议提出了7大方面47个需要思考和破解的重大问题。 47个“创新之问”,既着眼当下又谋划未来,既源于优势又靶向问题,事关安徽如何践行好“打造具有重要影响力的科技创新策源地、新兴产业聚集地、改革开放新高地、经济社会发展全面绿色转型区”的重大使命。

创新之势:要从“一鼓作气”迈向“势如破竹”

一座占地1500亩、相当于140个足球场大小的超级工厂里,超过1800台智能机器人有序配合,冲压、焊装、涂装和总装全面实现自动化与数字化。

这是位于合肥的江淮汽车尊界超级工厂,智能制造正在支撑百万元售价的中国自主品牌汽车书写传奇。上市不到90天、订单超12000台的“尊界”,将在这里下线。

“合肥在智能制造、新能源、半导体等领域站在创新的前沿,这为尊界生产提供了强有力的支撑。”尊界超级工厂负责人魏大卫表示。

安徽省汽车办统计显示,今年1至7月,安徽汽车产量175.57万辆,其中新能源汽车产量85.53万辆。而2020年全年,这两个数字分别是116.1万辆、10.5万辆。

在中国生产的新能源汽车,平均每8辆中至少有一辆是“安徽造”。

9月5日召开的2025世界制造业大会新闻发布会上,一组数据让外界再次对安徽刮目相看:

——“十四五”以来,安徽规上工业营收由2020年的3.8万亿元增加到2024年的5.49万亿元,位次由全国第12位提升到第6位,占全国比重由3.6%增加到4%。今年1至7月,全省规上工业增加值同比增长8.5%,高于全国此项数据2.2个百分点;

——区域创新能力连续13年居全国第一方阵,2024年全省高新技术产业增加值对规上工业增加值贡献率达76.6%;

——制造业高质量发展指数从全国第7位提升至第6位,涌现出智能语音、玻璃新材料、通用机械基础件等3个国家级制造业创新中心,数量居全国第3位。

产业是生产力变革的具体表现形式,创新是新质生产力发展壮大的关键。

近年来,安徽向“新”而行,以“质”致远,发展方式由要素驱动加快向创新驱动转变,发展结构由传统农业大省加快向新兴工业大省、制造大省转变。

“安徽已历史性迈入了‘全国工业大省’行列。”安徽省工业和信息化厅厅长冯克金说。

当前,面对复杂严峻的外部环境,安徽处在滚石上山、爬坡过坎、不进则退的关键期。

安徽省统计局数据显示,今年前7个月,全省固定资产投资和规上工业企业利润总额有所下降,内部需求仍显不足,经济回升向好基础还需进一步巩固。曾经的“新三样”安徽优势产业中,有的行业、区域面临前期行业内卷和市场深度调整等带来的投资和出口困难。

如何稳定和提升汽车产业竞争优势?

如何助力光伏产业尽快走出困难期?

如何改善外贸出口单一产品占比过高?

如何以科技创新催生文旅消费新场景,推动文化创意产业巨变?

……

一个个“创新之问”,直指安徽当前发展中的要点、难点、痛点。因地制宜发展新质生产力,加快建设体现安徽特色的现代化产业体系,必须破解这些创新之问。

【记者手记】

创新永无止境,绝无一劳永逸。“十四五”时期,安徽造就了创新的势能,实现了创新的一次飞跃。找准需要创新先行的问题、直面不创新不能破解的课题,持续创新,深度创新,全社会创新,才有可能一鼓作气,将当前积聚的创新引领之势,巩固壮大为势如破竹的更大创新气势。

创新致远:要从科技创新“走在前”迈向产业创新“敢领跑”

8月23日,中国科大高新区校区,首场“日新:江淮科创沙龙”气氛热烈。

4个小时里,与会嘉宾围坐在一起,畅谈科技创新如何更好引领产业创新,氛围宽松活跃。

看似“风马牛不相及”的安徽三大科创引领高地——量子信息、聚变能源、深空探测,碰撞出相互协同联动的思想火花:未来深空探测科研活动中,是否能以量子通信技术保证空地联系?聚变技术是否有助于解决太空能源问题?

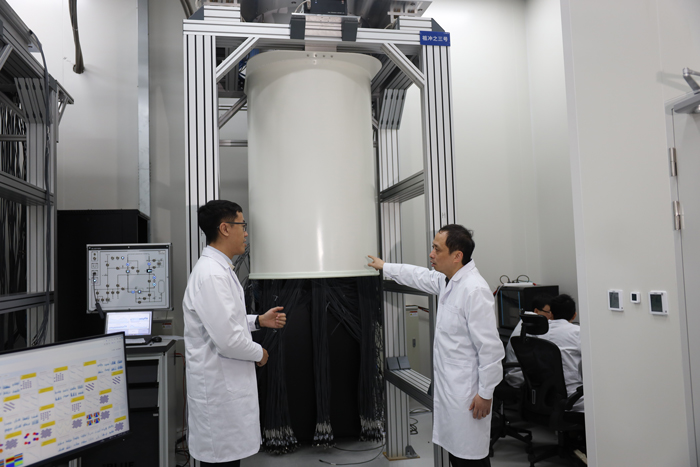

在国家战略科技力量布局中,安徽拥有诸多“国之重器”,已建、在建和预研大科学装置13个,超导量子计算原型机“祖冲之三号”、全超导托卡马克核聚变实验装置创造“亿度千秒”重大突破、“天都”双星实现绕月编队飞行等科技成果竞相涌现,代表国家在国际科技竞争中掰手腕。

敢于创先争优,敢于做一些领跑的事,这是一种精神。

安徽经济体量排第二的芜湖市,正在做强做大低空经济、智能机器人、算力服务三大产业。市长徐志说,这将是更新版的“新三样”。在芜湖,基本实现不出“航空小镇”可生产一架具备自主知识产权的通航飞机;去年全市机器人产业产值超400亿元,汇聚300多家产业链上下游企业;智能算力规模26000P,居全省首位。

面向未来,敢于想是前提。

安徽制定以“7+N”未来产业培育工程为核心的行动方案,瞄准量子科技、空天信息、通用智能、低碳能源、生命科学、先进材料、未来网络等领域滚动培育,同时积极布局第三代半导体、先进装备制造、区块链、元宇宙等前沿领域,力争到2030年,布局建设10个左右省级未来产业科技园,30个左右省级未来产业先导区,全省未来产业规模力争达到5000亿元,打造空天信息、通用智能、低碳能源3个1000亿元未来产业。今年上半年,安徽首批未来产业先导区重点企业营收400亿元。

着眼当前,务实做是关键。

安徽正在探索一套独特的产业培育创新手法。推动设立安徽省新质生产力投资平台;探索“科学家+工程师+产品经理人(企业合伙人)”“科企联合攻关+应用场景首用+接续采购”等新模式;坚持“双招双引”与产业培育并举,推动省市产业推进组穿透式与一线招商投促部门联动赋能。

但科技创新和产业创新融合发展依然存在一些堵点,科技成果转化率相对较低、高质量科技供给仍然不足、企业主导的产学研协同还需加强。

谋创新就是谋未来。

如何推动安徽三大科创引领高地建设协同联动?

如何抢抓“AI+万物”推动人工智能产业继续走在前列?

如何打造具有全球影响力的国家量子科技和产业中心?

如何在核聚变发电和商业化应用上下功夫?

……

一个多月以来,“创新之问”带来的“头脑风暴”席卷安徽,从这些“小问号”延伸开来找解法、思举措。

【记者手记】

创新是面向未来的,意味着要勇闯“无人区”,没有现成答案,无法照搬前人经验。创新又是决定未来的,安徽一些领域的科技创新已经“走在前”,仍需进一步加速科技创新与产业创新的深度融合,以科技创新的实力和底气,拿出百尺竿头、更进一步的勇气,在产业创新更多领域“敢于做一些领跑的事”。

创新生态:要从单项局地改革迈向全程多域创新

新时代新征程上,能否实现新的更大跨越,变量在创新。

原始创新的“源头活水”,如果没有良好的全社会参与创新生态,也难以奔涌向江海。

着眼于创新全要素,安徽今年出台《安徽省加快构建“政产学研金服用”融合发展机制行动方案》,提出到2027年,“政产学研金服用”融合发展机制和生态基本形成,培养服务新兴产业的人才超过200万人,企业研发投入、研发人员、研发机构、发明专利占全社会比重均超过85%,规模以上制造业企业新产品销售收入占营业收入比重超过45%……

体制机制越活,创新动力越强。一个科技创新和制度创新“两个轮子”一起转,更高效的科技成果转化服务体系正在安徽形成。

今年4月在安徽合肥举办的第三届中国(安徽)科技创新成果转化交易会上,意向在皖转化落地的成果有1400多项,省外成果占比近80%。全省吸纳技术合同成交额2024年达5930亿元,增长25.3%,职务科技成果赋权改革实现在安徽省属本科高校、区域医疗中心的全覆盖。金融支持科技创新的政策和机制及时跟上,截至2024年末,全省科技型企业贷款余额突破7500亿元,预计到2027年,科技贷款余额将突破万亿元,占各项贷款比重将提升至10%左右。

聚焦基础研究、政产学研合作、建设高能级创新平台、畅通科技成果转化渠道、发挥企业创新主体作用、引育顶尖人才、强化金融支撑等关键议题,安徽的一些企业、高校和科学家提出需求、建议,相关部门单位提升响应速度和办事效率,打好现场回应与闭环办理的“组合拳”,让政策尽快落地、问题尽快解决。

一体推进教育科技人才事业,安徽大力实施人才兴皖工程,持续升级人才政策,柔性引进院士及团队92人次,新增高技能人才41.7万人,全省310所职业院校年均输送各类技术技能型人才近50万人。

谁能率先找准切入点,在创新上先行一步,谁就能拥有引领发展主动权。

如何以合肥滨湖科学城实体化改革为牵引,有效发挥高能级创新平台作用,让静态的科教资源优势动起来、活起来?

如何聚焦国家所需、安徽所能、产业所困,持续加强原创性颠覆性科技供给,增加高质量的科技供给?

如何全面深化科技体制机制改革,探索新型举国体制的具体路径?

如何提高科技成果转化效率,破解创新链产业链“相望难相见”的问题?

……

一连串直中要害的安徽“创新之问”,既考验创新能力,也试炼创新生态。

【记者手记】

创新不是“单兵突进”,顺应科技创新和产业创新集聚化、融合化、协同化趋势,需要汇聚一切创新力量,打造“热带雨林”般葱郁的创新生态,以各环节多领域创新,实现全过程“创新愉快”,开辟出更具徽风皖韵的创新高原。

“人生能有几回搏”,创新需要这股拼劲儿。

日新江淮,向未来。

还未登录

还未登录