当年初DeepSeek以黑马姿态走出技术新路,曾经高举“颠覆GPT”旗帜的创业公司们才发现手中吸引资本的筹码已悄然改变。今年以来,曾经风光无限的“AI六小虎”多数陷入融资静默,只有智谱风光无限地拿下多轮融资,近日,面壁智能也官宣了一笔数亿元的新融资,投资名单上还出现了茅台基金。这场资本风向的转变,正在重新划分AI创业的生存边界。

这一现象背后,折射出大模型产业投资逻辑的根本性转变。顺福资本创始人李明顺指出,行业共识已转向“投应用优于投模型”。基于这一现实,零一万物和百川智能更专注行业应用的选择看起来也更加务实。这场关乎生死的转型揭示了一个残酷事实:在AI的寒武纪大爆发中,能活下来的未必是最聪明的“大脑”,而是最会找食物的物种。

端侧模型应用获资本力捧

面壁智能这轮融资由洪泰基金、国中资本、清控金信和茅台基金联合投资。该公司表示,这轮融资的完成,将进一步为面壁智能构筑高效大模型技术、产品壁垒、加速行业赋能与生态拓展奠定坚实基础,协同产业上下游推动「端侧大脑」在千行百业规模化应用。

自2022年8月成立以来,面壁智能一共公开过四次融资信息,在最新一轮融资之前,2023年4月,面壁智能完成天使轮融资,由知乎领投,智谱为跟投方;2024年4月,面壁智能完成数亿元的一轮融资,由春华创投领投,北京市人工智能产业投资基金等跟投,知乎作为战略股东持续跟投支持;2024年12月,面壁智能宣布完成又一轮数亿元融资,此次融资由龙芯创投、鼎晖百孚、中关村科学城基金和赛富投资基金联合领投,北京市人工智能产业投资基金与清科创投跟投。

和股东智谱一样,面壁智能同样出身清华系,其创始团队来自于清华大学计算机系自然语言处理与社会人文计算实验室(TsinghuaNLP),联合创始人、CEO为李大海。

与其他大模型企业不同的是,面壁智能的发力重点不是通用基座大模型,而是端侧模型。去年2月,面壁智能发布了第一代旗舰端侧的模型面壁小钢炮 MiniCPM,之后又陆续推出了2.0版本和3.0版本;今年1月,面壁智能发布了首个端侧全模态模型——面壁小钢炮 MiniCPM-o 2.6。

既然是端侧模型,必然需要应用于终端,这两年,面壁智能也一直在深入布局终端领域,覆盖了AI Phone、AI PC、智能座舱、智能家居与具身机器人等不同的领域。

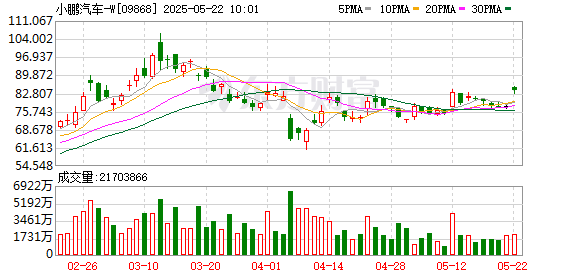

今年以来,面壁智能似乎更重视在汽车领域的布局:今年3月,李大海宣布面壁智能进军智能座舱领域,推进智能汽车“端侧大脑”开发;4月,面壁智能与英特尔宣布建立战略合作伙伴关系,共同研发端侧原生智能座舱;同样在4月,中科创达与面壁智能达成战略合作,双方将在汽车智能座舱核心功能开展深度战略合作;本月,面壁智能与出行科技公司德赛西威共同发布业界首个基于高通座舱平台的端侧大模型语音交互方案……

至于今年在其他领域有哪些布局,《华夏时报》记者采访了面壁智能方面,截至发稿对方未给出回复。

值得一提的是,头部几家大模型创业公司今年鲜少有融资消息传出,目前只有智谱和面壁智能公布了融资消息。本报记者分别向月之暗面、百川智能、MiniMax、零一万物、阶跃星辰这几家厂商了解过融资的最新消息,不过他们都未透露相关信息。至于DeepSeek,本就背靠幻方这棵资本大树,成立以来从未有过任何外部融资记录。

这与2023年和2024年资本对头部大模型创业公司的投资热潮形成鲜明对比。时至今日,当时融资狂飙的现象仍历历在目,尤其月之暗面和智谱是“吸金”能力最强的两家大模型创业公司。

投资逻辑已发生本质转变

不过,从总体数据来看,今年的投资数量并没有出现大幅下滑。IT桔子数据显示,截至5月22日,2025年AIGC领域的融资数量为61笔,2024年整年的融资数量为154笔,2023年为153笔。

“今年AI应用投资呈现出新特征:一是投资案例数量未减,但单笔投资金额较小(远低于前两年大模型项目的融资规模);二是整体投资总额可能下降,但更趋理性。这是因为大模型市场的投资逻辑已经发生本质转变,行业共识已转向‘投应用优于投模型’,纯技术融资窗口正在关闭。”李明顺对《华夏时报》记者说。

在最近有关AIGC领域的融资项目中,包括众多专注于人工智能应用的企业,如独响、珀乐互动、半图科技等,面壁智能研发的端侧模型,在业务端也更加偏向于场景应用。

这一转变源于DeepSeek爆红后引发的行业生态剧变。李明顺指出,自DeepSeek崛起后,行业出现了两个关键转折点:一是模型供给爆发(垂直小模型数量增长超百倍),二是技术成本骤降(大模型调用成本下降近百倍)。“正是因为技术门槛和成本的断崖式下跌,为应用创新开辟了前所未有的空间。”

典型案例是李开复的零一万物率先拥抱DeepSeek,百川智能专注于AI医疗。当然,这并不意味着所有的应用企业都能得到资本的青睐,零一万物和百川智能今年并未公布任何融资信息。

李明顺强调,随着MCP(模型上下文协议)等技术的突破,AI应用开发门槛大幅降低——现在一个人用几周或几个月的时间,花费哪怕十万元的成本就能做出一个应用,这意味着“单人AI超级应用公司”的时代即将到来,会催生出大量轻量级创业团队,用极低成本就能打造出有竞争力的AI应用。“即便是智谱,今年获得的资金主要来自地方国资或产业资本,核心策略已转向‘股东即客户’的绑定模式,通过政务和产业场景实现商业落地,一定程度上已转型为应用公司。”

当DeepSeek一夜爆红,“AI六小虎”所要面对的局面是最受关注的,但智谱却出乎意料地获得了多笔融资,并启动上市辅导备案:3月3日,智谱宣布完成新一笔金额超10亿元的战略融资,参与投资方包括杭州城投产业基金、上城资本等;3月13日,珠海最大的综合型国有企业集团华发集团宣布战略投资智谱,金额为5亿元,用于推进智谱基座GLM大模型的技术创新与生态发展;3月19日,成都高新区宣布3亿元战略投资智谱,合作打造四川省基座大模型“智谱诸葛大模型”;4 月,北京市人工智能产业投资基金宣布在去年已有投资基础上,继续追加投资智谱2亿元,支持智谱的开源模型研发与开源社区生态建设。最新一笔投资完成后,据IT桔子,智谱的估值已经达到360亿元。

众多创业公司转向应用领域后,大模型基座由谁来做?在李明顺看来,就像互联网时代创业公司无需自建电信网络一样,AI时代的创业者也不应执着于基础设施层(如大模型研发),“大模型技术演进进入平台期,模型性能提升从飞跃式转变为边际改善(如从95分到97分),这使得国内专注底层技术的公司仅剩DeepSeek、阿里(通义千问)等少数玩家,多数企业必须转向应用层求生;与此同时,行业面临残酷洗牌,除头部平台公司外,其他大模型创业公司(包括‘AI六小虎’)必须快速切入具体场景实现现金流。最终行业将形成2-3个‘基础模型平台+海量垂直应用’的生态格局,能否及时转型将决定企业的生死存亡。”

还未登录

还未登录