日前美国财政部部长表示,不希望与中国全面脱钩,但是要把医药等产业带回美国。

针对美国官员的上述表态,中国医药产业从业人士认为,美国原料药的供应大量来自于中国;在创新药开发方面,中国企业发挥的作用越来越大,如果强行脱钩,部分美国药企成本预计增加一半。

南京应诺医药科技有限责任公司董事长郑维义博士对第一财经记者表示:“如果美国政府鼓励药品制造企业回归美国,可能会导致部分订单从中国转移到美国,进而影响中国医药企业的出口业务。然而,从长期来看,美国本土制造药品的成本可能会高于从中国进口,这将难以达成美国的期望。”

近期,美国总统特朗普拟要降低美国药品价格,引发全球资本市场关注。业内人士表示,要实现这个目的,恰恰需要中国企业的参与,只有中国药企能持续提供成本较低且质量较高的原料药和创新药研发服务,美国药企才能更好降低经营成本。

中国原料药之重

药品供应链的全球化有助于以更低的成本获得优质药品,与此同时,供应链也变得更长、更复杂、更分散,导致缺乏透明度,并增加了其韧性风险,这是每个国家需要面临的问题,但期望通过自给自足实现全产业链,难度却是极具挑战性的,特别是美国,作为全球最大的医药市场,对原料药的需求巨大,且大多数原料药依赖进口。

根据FDA 的报告,2019 年美国仅有 12% 的原料药为本国自主生产,88% 的原料药依赖进口,这表明美国的原料药供应链高度依赖全球供应链。

“美国不可能把药品的所有原料都自己生产。中国之所以是原料药大国,一方面有规模效应,另一方面人工成本要比美国低。如果美国自己生产这些原料药,药品的成本立马上升,直接导致药品价格升高。”药智网总裁李天泉对第一财经记者表示。

中国是全球重要的原料药生产和出口国,承担着全球约三分之一的原料药供应任务。据中国医药保健品进出口商会(以下简称医保商会)统计,中国原料药出口规模持续扩大,从2013 年的 236 亿美元增长到 2022 年的 517.9 亿美元。2020 年至 2022 年期间,受新冠肺炎疫情影响,全球对原料药,尤其是抗生素类、激素类、解热镇痛类等大宗原料药的需求大幅增加,推动了中国原料药出口额的快速增长。

一名医药行业人士告诉第一财经记者,美国制药行业高度依赖于全球供应链。其中,美国制剂进口对中国依赖程度较小,但原料药进口对中国依赖程度较高,包括多种抗生素类、维生素类大宗原料药以及一些前体药。在多种特定品种生产上,中国的规模和技术优势短期难以被印度等其他原料药大国所替代。

不仅难以替代,随着中国企业在技术和科研的投入加大,原料药的供应更具有竞争力。

第一财经从“2024 年第三季度的 FDA DMF 备案” 数据看出,2024 年第三季度,中国提交了 153 份 DMF,较 2023 年第三季度的 97 份大幅增长 57.7%。印度保持了强势地位,但跌至第二位,提交了 110 份 DMF,较 2023 年第三季度的 106 份仅小幅增长 3.8%。位居第三的美国 DMF 提交量略有下降,2024 年第三季度提交了 13 份,而 2023 年第三季度提交了 18 份。[备注:DMF(Drug Master File,药物主文件)是药品生产企业向监管机构提交的关于原料药、辅料或包装材料的详细技术文件。]

中国原料药的发展,起源于20 世纪 90 年代。当时,欧美地区在原料药生产领域逐渐面临诸多挑战。一方面,环保要求越发严格,使得原料药生产企业在环保达标方面需要投入更多成本;另一方面,生产成本整体呈现上升态势,进一步挤压了企业的利润空间。受这些因素的综合影响,欧美国家的原料药产能开始出现下滑。

与此同时,以中国、印度等发展中国家为代表的新兴力量在原料药领域崭露头角。这些国家凭借较低的人力成本优势,在生产环节能够有效降低开支。同时,这些国家不断加大对原料药研发的投入力度,技术水平和生产工艺也在持续进步。凭借这些综合优势,原料药产品在国际市场上逐渐展现出较强的竞争力。在这种情况下,全球原料药生产的重心开始从传统的欧美地区向亚太地区等其他地区转移。

然而,转移之后再回流,难度也大。“中美贸易摩擦一定程度上会导致美国原料药生产的回流,但重塑美国原料药产业链和寻找新的贸易伙伴都是个漫长的过程,短期内原料药生产的回流规模和回流程度不可高估。”上述行业人士表示。

中国医药保健品进出口商会对外合作部副主任张小会对第一财经记者表示,从工业基础看,基础化工、精细化工是化学药品原料药的上游行业,化工基础依托于中国整体工业发展水平,这是很多国家不具备的,美国产业空心化也是不具备的。美国产业空心化逆转并非短期可奏效,牵扯到美国金融、产业、人力成本等各项政策,有数据研究显示,美国重建原料药产业至少需要10年至15年的时间。从人工成本优势看,每年中国毕业的 STEM(科学、技术、工程、数学)人数,以及产业工人工资,都是其他国家无法比拟的。从规模优势看,中国已经具备了原料的规模优势、技术优势,即使印度等国家在特定品种上有一定优势,但无法取代中国的规模优势和技术优势。近年来,印度也出台了PLI(生产关联激励)计划等扶持原料药发展,但发展进度低于预期,主要还是跟基础工业发展薄弱有关。从需求端看,中国是全球第二大医药市场,全球主要仿制药生产国,新兴创新药大国,对原料药的需求很多内部可以消化。

中国崛起的创新药产业链

根据QYOBO 发布的《FDA 监管批准:关键趋势、领袖公司与创新枢纽》,过去十年(2015 - 2024 年)中,美国 FDA 批准了 462 种新药,小分子药物一直占据批准的主导地位,占总数的三分之二左右。

从整体来看,获批数量最多的前25 家企业,无一是中国药企,主要以欧美国家居多。单纯看获批数量最多的前十家企业,分别是辉瑞、阿斯利康、诺华、罗氏、BMS、礼来、强生、艾伯维、GSK、武田,分别获批数量为 19 个、16 个、15 个、15 个、12 个、12 个、11 个、10 个、9 个、8 个,而辉瑞、BMS、礼来、强生、艾伯维这些药企总部在美国。

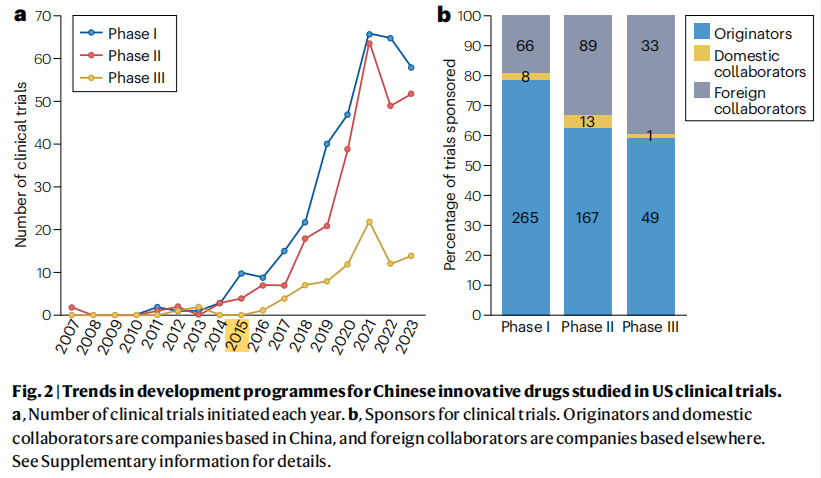

相比欧美国家,中国的创新药产业起步晚,近十年来才刚开始真正腾飞发展。尽管中国公司获得FDA 批准的新型药物相对较少,但正通过战略合作深度参与全球制药行业国际分工,这在中国创新药行业已成为一大趋势。

据DealForma 统计的全球数据,2024 年 MNC(跨国药企)支付出去的 5000 万美元以上的预付款交易中,其中近 30% 涉及中国。在 2023 年,这一数字还是 20%,2022 年仅为 3%。

与此同时,以中国为代表的新兴市场国家医药外包(CXO)行业,已切入到全球创新药企供应链体系中。

CXO 产业链的出现,是在药物 “专利悬崖” 以及药物研发成本增加这两大矛盾诞生下的产物。面对两大驱动,制药公司更愿意将其部分研发及生产业务外包给 CXO 公司,作为缩短上市时间、节省成本、确保合规性及重新分配内部资源的一种手段,自身可以更加专注于新药销售。

CXO 企业最初于 20 世纪 70 年代在美国出现,之后全球 CXO 产业主要集中在美国和欧洲,但因为人力成本、工程师红利、制药业成熟程度等原因,近年来逐渐向亚非地区转移。其中,基于药品市场规模、人力资源、知识产权保护等方面更有优势,二十年来,中国已成为了主要承接地之一。

伴随中国药物研发及生产外包服务能力的不断提升和中国的药物研发和生产投入的不断增加,中国CXO 企业在全球产业链竞争中的话语权也在提高。根据沙利文预测,2024 年中国药物研发及生产外包服务规模约占全球总规模的 14.8%,预计到 2030 年中国的药物研发及生产外包服务规模将达到 4823 亿元,市场占有率将有望提升到19.5%。

以中国CXO 龙头企业药明康德为例,在 2024 年药明康德研发日上,药明康德方面曾表示,全球大约每 6 个临床期在研小分子,就有 1 个由药明康德化学业务平台提供服务。2023年全球销售额前十的小分子,4 款由药明康德化学业务平台服务生产。“CXO 行业之所以能够实现持续增长,正是因为它在质量、效率和成本三方面提供了显著的优化。而这也正是药明康德能够维持客户高黏性的原因。” 药明康德方面亦这样表示。

据第一财经记者了解,2024 年美国获批上市的 31 款小分子药物中,有 6 款是由药明康德化学业务平台支持开发。

在当前生物技术行业不平衡复苏环境下,生物技术公司更加关注如何高效利用资金,并尽快将管线推进至关键的里程碑,这些里程碑通常代表着获得临床阶段的数据结果,这也关系到企业自身的估值,小型公司对研发的质量、速度和成本有着非常高的要求。而大型医药公司在专利悬崖的压力之下,也将资源投向更具价值的后端业务以补充自身的管线,这些都意味着将会增加更多的外包机会。

昆翎医药联合创始人兼首席战略官张丹对第一财经表示,中国CXO 订单交付的效率还是非常高的,这是行业多年训练的结果,中国人工作非常勤奋,加班是行业的常态。经过多年的发展,中国整个 CXO 产业链网络非常完善,从临床前的新药发现、动物模型配套、到开展动物毒理,再到人体的临床试验,最后到药物上市后的生产,已形成一体化的产业链。

根据生物技术创新组织(BIO)最近的一项行业调查发现,美国生物制药公司将 30% 的 FDA 批准药物工作流程外包给中国的 CDMO(生产外包)企业。对于外包的临床前和临床服务(包括主要候选药物筛选、动物试验和患者招募),这一比例则高达 74%。

虽然目前中国对美国的直接药品销售很少,大部分出口贸易都是活性药物成分,但许多美国制药公司依靠中国服务提供商来降低开发成本,特别是像中国药明系业务,支持了很多美国新药的研发。

“如果这些业务美国自己做,他们的成本将增加一半。”一位医药企业的负责人表示。

高盛在去年发布的一份研报曾认为,在未来5年,全球增量研发支出的很大一部分预测将由相对财务实力有限的中小型公司推动,这些公司更加依赖外包合作伙伴,从而在更广泛的层面上推动外包渗透率的进一步提升。对于美国公司和欧洲公司来说,外包至印度/中国可以节省60%-75%和33%-60%的成本。

印度虽然相较于中国具有更低的劳动力成本,但仍受高端产能稀缺、研发能力有差距、大规模产品响应、交付能力弱等问题制约。

美国药价高企之因

近日,美国总统唐纳德·特朗普签署了一项旨在降低高处方药价格的行政命令,特朗普援引数据显示,其他国家的患者支付的药品费用远低于美国人,并表示将要求制药公司降低美国境内的药品价格。

医疗战略咨询公司Latitude Health 创始人赵衡对第一财经记者表示,美国药价高,主要是美国政府不干预药价和商保体系两者共同作用的结果。保险公司维持高药价有三个原因:返点收入、保费收入和药品销售收入。首先,药企的返点现在 90% 都流入保险公司自身,成为其收入来源之一,这与药企谈判直接获得折扣价相差不大。但如果药价直接下降,这笔巨大的返点费用就彻底消失了,保险公司一分钱都拿不到,这也是为什么保险公司不愿意药价下降的原因。

张小会也提到,美国目前药品价格高企,是因为很多利润都被制药商、保险公司、流通商、PBM等利益团体所占据。不解决现有药品利润分配机制和格局,美国试图通过产业回流以降低美国药品价格的做法,无异于杯水车薪。

虽然目前特朗普并没有公布药品降价的具体措施,总体来看,中国的医药产业在成本上具备优势,从而有助于美国降低药价目标的达成。

一位医药企业负责人则认为,中国原料药产能已占全球30%,基于原材料、人工、工艺效率、供应链管理及政策环境等层面,成本更低。美国药品要降价可能会进一步增加对中国原料药的需求。在新药研发层面,CXO模式将为美国药企进一步控制成本,中国创新药的临床成本低、入组快、研发效率高,这使得美国药企更倾向于在中国进行研发合作。

一位接近某跨国药企人士对第一财经记者表示,中美医药产业完全脱钩并不现实。对于中国创新药企而言,短期内的主要关切是中美贸易冲突背景下,特朗普降低高处方药价格的行政命令进一步加剧了“以往最挣钱的美国市场”的价格的不确定性,这导致企业短期战略规划难以制定。如果中美贸易摩擦进一步加剧,本土创新药企和中间体生产企业的海外业绩会受到较大的冲击。在此背景下,企业应该及时制订相关风险预案;对于仿制药企而言,考虑到国内市场的内循环韧性及其他海外市场的库存消化能力,调整企业“出海”战略的难度或相对较小。

张小会表示,如果美国强行脱钩,中国医药企业只能立足于本土市场+创新升级+市场多元化的策略。与此同时,国内市场应该加强政策扶持,尤其是加速推进集采改革,形成良好的以价格为核心的创新生态,让医药产品的定价回归其本身应有价值,让企业创新能够获得应有回报。至于市场多元化,企业“出海”的发力重点可以瞄向一带一路国家市场,比如东盟,中东,拉美等。

还未登录

还未登录