2024年以来,全球资本市场开始一场机器人狂欢。在这场资本盛宴背后,“机器人+AI”的产业革命正在突破临界点:波士顿动力的Atlas机器人实现后空翻动作不过7年,OpenAI投资的Figure AI已能完成咖啡制作全流程,技术进步呈现指数级加速态势。当人形机器人即将迈入量产门槛之际,这场由人工智能驱动的机器人革命正在重构全球制造业版图。

2025年被一些市场人士称为“人形机器人量产元年”,其核心驱动力来自三大技术突破:仿生机械结构的进化、AI大模型的深度赋能和关键零部件的自主创新突破。一系列突破使得机器人从实验室走向工业场景成为可能。

AI大模型的应用正在重塑机器人的“大脑”。华为的6G机器人系统原型实现了自然语言指令理解、环境语义解析和动态路径规划的全流程闭环。特斯拉将FSD自动驾驶算法迁移至Optimus,构建了虚实结合的混合现实训练体系,使机器人能通过VR远程操作数据实现自主进化。这种技术融合使机器人的决策效率较传统预设程序模式提升5倍以上。

我国关键零部件的自主创新进程加速了成本下探。绿的谐波公司的谐波减速器成本较进口产品大幅下降,五洲新春的行星滚柱丝杠已进入特斯拉供应链。国产传感器企业如汉威科技、奥比中光在环境感知和3D视觉领域的技术突破,使机器人核心部件成本大幅下降。这种“技术突破—成本下降—市场扩张”的正向循环,为人形机器人2025年量产奠定了基础。

上游核心零部件环节正表现为技术升级。在伺服电机领域,汇川技术的永磁同步电机效率达97%,已配套特斯拉Optimus;鸣志电器的步进电机精度达0.9度,占据全球市场相当比例的份额。绿的谐波的RV减速器寿命突破2万小时,柯力传感的六维力传感器已应用于医疗机器人手术场景。

中游本体制造形成国际巨头主导、本土企业追赶的格局。特斯拉Optimus计划2025年量产1万台,2027年实现月产10万台;优必选Walker S1将在家庭服务领域落地,宇树科技的Unitree G1可应用于多个实际生活场景。

下游应用场景则呈现“工业+服务”双轮驱动。Optimus已在特斯拉电池工厂实现电池模组精准分装;在医疗领域,达芬奇手术机器人2025年全球市场规模预计达136亿美元,国产天智航骨科机器人开始市场突破。服务场景中,优必选的家庭机器人已能完成儿童看护、体温监测等200余种任务。

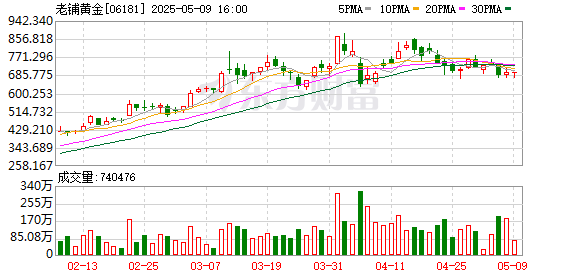

根据首届中国人形机器人产业大会发布的《人形机器人产业研究报告》预测,中国人形机器人市场规模增长迅猛,预计从2024年的27.6亿元将跃升至2035年的3000亿元,年复合增长率超50%。资本市场对产业链的关注呈现“全链条覆盖”特征。上游零部件企业如绿的谐波、五洲新春获基金加仓,中游本体制造商拓普集团、双林股份成为核心标的。AI算法企业中,相关概念股如拓尔思、奥比中光一季度涨幅超50%。

未来十年,产业链将呈现技术融合、场景裂变、生态重构三大趋势,但技术瓶颈仍是量产的核心障碍。此外,成本压力同样显著,特斯拉Optimus当前2~3万美元的定价仍高于多数家庭承受能力,需通过规模化生产继续实现成本大规模下降。在人形机器人发展过程中,一些伦理与法律风险问题也逐渐显现。例如,手术医疗等机器人的过错责任归属、服务机器人的数据隐私保护等问题亟待立法规范。

总之,2025年的人形机器人“量产元年”不仅是技术积累的结果,更是政策、资本、市场共振的产物。从核心零部件的自主创新能力升级到AI大模型的深度赋能,从工业场景的规模化落地到服务领域的创新突破,“机器人+AI”形成的产业链正迎来历史性发展机遇。投资将聚焦于技术壁垒高的核心零部件企业、具备场景落地能力的本体制造商,以及掌握AI算法的科技巨头。随着技术进步与生态完善,人形机器人有望复制新能源汽车的发展路径,进入一段加速扩展时期,成为全球经济新增长极。

还未登录

还未登录