9月16日晚间,中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司(简称“ST应急”)发布公告称,公司因2022年年报财务造假,湖北证监局拟对公司及相关责任人罚款合计590万元。据记者梳理,这是9月份以来,监管部门对财务造假开出的第8张罚单。

今年以来,监管部门以“零容忍”态度,向财务造假全面“亮剑”,过亿元罚单频现,雷霆手段彰显“重典治乱”决心;退市公司被罚常态化,“退市不免责”逐渐成市场共识;对财务造假全链条打击,坚决破除造假“生态圈”。

接受采访的专家认为,监管部门依法从严对财务造假全方位、立体化、全周期追责,大幅提高监管威慑力,有望推动形成“不敢造假、不能造假、不想造假”的资本市场生态。

“退市不免责”常态化

月内2家退市公司造假被罚

9月12日,亿利洁能股份有限公司(简称“亿利洁能”,已退市)披露公司因财务造假、欺诈发行而收到地方证监局行政处罚告知书的公告,其中,亿利洁能因触及交易类退市指标,今年7月份被交易所摘牌退市。

亿利洁能已经是9月份以来第2家因为财务造假收罚单的退市公司。9月5日晚间,退市公司上海龙宇数据股份有限公司收到上海证监局行政处罚事先告知书,因存在财务造假等信息披露违法违规行为,上海证监局拟对公司以及相关责任人罚款合计3810万元。

据公开信息梳理,今年以来,超30家公司因为财务造假而收到监管部门罚单,上市公司和退市公司均在列,资本市场监管“零容忍”实现全覆盖,绝不允许“一退了之”,打破部分主体“退市免责”的侥幸心理。

清华大学法学院教授汤欣对《证券日报》记者表示,上市公司如因信息披露等严重违法行为导致退市,或者因操纵市场等违法行为故意规避退市,违法行为人均应承担相应责任。证监会强调“退市不免责”,此种严肃执法的态度有望延续。

“退市是市场淘汰机制的结果,而非违法行为的‘免罪符’。任何阶段财务造假,均需承担法律责任。”中央财经大学资本市场监管与改革研究中心副主任李晓向《证券日报》记者表示,上市公司是资本市场的核心主体,其财务真实性直接影响投资者决策和市场定价,退市公司虽已丧失上市地位,但其历史造假行为可能涉及大量中小投资者损失,若不追责将导致“违法成本由投资者承担”的不公。监管处罚覆盖这两类主体,本质上是对市场公平性的兜底保护,有助于形成“不敢造假、不能造假、不想造假”的市场生态。

严字当头

多家公司罚单金额过亿元

今年以来,监管部门“严字当头”,财务造假罚单金额显著提升,多家公司罚单金额过亿元,对市场威慑力显著增强。

据上市公司公告梳理,今年6月份,东旭光电科技股份有限公司(简称“东旭光电”,已退市)及其控股股东东旭集团有限公司(简称“东旭集团”)存在财务造假、欺诈发行等违法违规行为,河北证监局对东旭光电及相关责任人罚款合计4.2亿元,对东旭集团及相关责任人罚款合计12.42亿元;

8月份,大唐高鸿网络股份有限公司(简称*ST高鸿)连续9年财务造假,且存在欺诈发行股票行为,证监会拟对公司及相关责任人处以1.62亿元罚款;

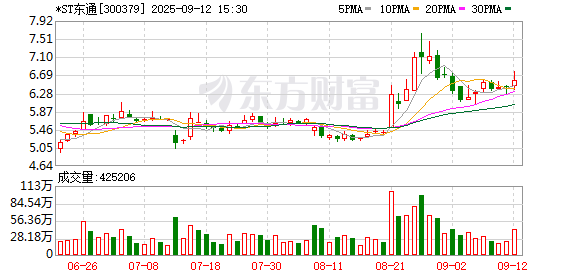

9月份,北京东方通科技股份有限公司(简称“*ST东通”)2019年至2022年连续4年财务造假以及欺诈发行股票,北京证监局拟对公司及相关责任人罚款合计2.73亿元;亿利洁能在2016年至2023年期间存在财务造假、关联担保、资金占用等导致的信息披露违法行为及欺诈发行债券行为,内蒙古证监局拟对公司、公司控股股东及相关责任人处以3.75亿元罚款。

从处罚原因来看,这些过亿元罚单均涉及欺诈发行股票或债券行为。新证券法大幅提高财务造假、欺诈发行的处罚力度。其中,对欺诈发行,新证券法规定“处以非法所募资金金额百分之十以上一倍以下的罚款”。

汤欣表示,2019年证券法修订重点之一在于大幅提高财务造假等违法行为的处罚力度,最高罚款额不止千万元级别,证监会对于违法性质恶劣的造假案件施以重罚,有法可依。

李晓表示,今年过亿元罚单频频出现,罚款金额与造假规模、主观恶性直接挂钩,违法者的“经济代价”远超造假收益,从根本上扭转市场上“造假比合规更划算”的扭曲逻辑。另外,实控人、高管的个人责任被强化,倒逼其放弃“造假保壳”“财务粉饰”的短视思维。

全链条追责

力破造假“生态圈”

财务造假往往需要多方配合,如供应商提供虚假合同,客户配合回款,中介机构“放水”审计等。今年以来,为了破除造假“生态圈”,监管部门对财务造假打击范围拓宽。一方面,第三方配合造假者被纳入处罚范围,监管部门拟对南京越博动力系统股份有限公司、*ST高鸿财务造假案中配合造假主体一并严肃追责。

此外,今年5月份,证监会披露2024年执法情况综述时称,对紫晶存储案中两家配合财务造假的上市公司立案调查,坚决破除财务造假利益链条。

另一方面,全链条追诉中介机构责任,戳破“专业背书”造假伪装。除了会计师事务所,相关律师事务所、资产评估机构等中介机构因出具的法律文件、评估报告存在虚假记载,而被监管部门处罚案例增多。如北京市竞天公诚律师事务所为国美通讯设备股份有限公司(已退市)2020年非公开发行股票制作、出具的法律文件存在虚假记载,7月份,证监会对律所及其相关责任人罚没金额合计162.74万元。

“中介机构本应是资本市场的‘看门人’,凭借专业知识对财务信息进行核查验证,若中介机构未履行勤勉尽责义务,甚至主动参与造假,将严重破坏市场信用基础,对中介机构全链条追责,本质上是对‘专业失职’的纠偏。”李晓表示。

汤欣表示,紧盯双控人等“关键少数”的违法行为、严防中介机构“看门人”职责失守是近年来证监会的执法重点,随着监管执法不断加大力度,第三方配合造假列入打击范围顺理成章。

李晓表示,第三方(如供应商、客户)、中介机构等配合造假,是财务造假的“共犯”甚至“主谋”,过去常因责任边界模糊或处罚过轻成为“漏网之鱼”。此次扩大打击范围,标志着监管从“单向追责发行人”转向“全链条追责”,将中介机构、第三方的责任与发行人绑定,显著提高造假链条的整体违法成本,迫使各方“不敢配合”。

除了行政处罚,近年来,财务造假“主犯”和“帮凶”被民事追责、刑事追责概率加大,立体化追责进一步增强监管威慑力。

具体来看,美尚生态景观股份有限公司、金通灵科技集团股份有限公司等多家公司证券虚假陈述责任纠纷案件正在法院审理中。近期,退市公司上海龙宇数据股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案件迎来一审判决,上海金融法院判决投资者胜诉,该案还被法院选作示范案件。另外,7月份以来,至少有6家上市公司披露公司相关责任人因财务造假被刑事追责的进展。

汤欣认为,未来,需要进一步研究对于违法行为的决策者、实际执行者进行单独处罚和追偿的法理依据,尽量避免因对于上市公司进行处罚形成的“二次伤害”。

还未登录

还未登录