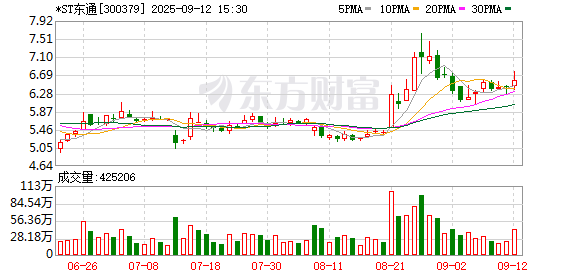

9月12日,证监会发布消息称,近日对深交所创业板上市公司北京东方通科技股份有限公司涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记载作出行政处罚事先告知。证监会拟对上市公司罚款2.29亿元,对7名责任人合计罚款4400万元,对实际控制人采取10年证券市场禁入。

这再次向市场传递出监管部门严惩财务造假,把好信息披露“质量关”的坚决态度。这种常态化的严监严管,是资本市场实现长期稳定健康向上发展的重要基础。

一方面,常态化严监严管,形成有效的执法威慑,进而形成不敢造假、不能造假、不想造假的严的市场秩序。

财务造假是侵蚀市场根基的“毒瘤”,打击资本市场财务造假是证券监管执法一以贯之的重点。监管部门敢于亮剑,查办重大恶性违法行为,加强执法前后端衔接协调,一批重大典型案件得到及时惩处,形成监管震慑。证监会今年5月份公布的数据显示,2024年,证监会查办相关案件128件,重点打击虚构业务、滥用会计政策、第三方配合造假等违法行为。

同时,各方正形成合力,依法打击欺诈发行和持续信息披露造假,为推动资本市场高质量发展提供有力支撑。2024年7月份,国务院办公厅转发中国证监会等六部门制定的《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》,从五方面提出17项具体举措;最高人民法院、中国证监会今年5月份印发的《关于严格公正执法司法服务保障资本市场高质量发展的指导意见》提出,高质量信息披露是注册制的重要基础,为让投资者放心投资,推动资本形成,必须依法严厉打击欺诈发行、违规信息披露等财务造假违法犯罪。

建制度、加力度、强合作,监管部门通过常态化严监严管,精准打击“关键少数”,对违法行为予以行政执法、民事追责、刑事打击的全方位立体化追责,就是要让说假话、做假账、藏真话的违法者“倾家荡产、牢底坐穿”,让任何试图以“财务魔术”透支市场信任的行为付出沉重代价,以震慑潜在违规者。

另一方面,只有常态化严监严管,才能对上市公司的内部控制、公司治理产生有效的外部约束,从而培育出有竞争力的优秀企业。

结合监管部门开出的罚单来看,极少数公司管理层,错误地将信息披露视为可以操纵的“工具”,试图通过财务造假等违法违规手段谋取私利。而从更深层次看,上市公司之所以在这方面出现问题,往往是内部控制和公司治理等方面存在不足和缺陷,缺乏有效的制衡和监督。

合规是上市公司生存发展的底线,规范有效的内部控制体系是上市公司稳健运营、防范风险、提升治理水平与市场竞争力的基本保障。对于存在问题的上市公司,监管部门果断出手,以“惩”促“进”,就是要引导“关键少数”提升合规意识,树立自觉远离财务造假等的底线思维;引导上市公司加强内控体系建设,提升内部控制有效性和信息披露质量,规范日常业务运作水平,在新的起点上推动自身质量再上新台阶。

这正是严监严管的目的所在:强本强基。通过识别和有力打击违法少数,促进资源向守法合规、经营规范的上市公司流动,保护投资者合法权益,维护市场秩序。

全面注册制下,以信息披露为核心的监管制度,正成为规范资本市场的“压舱石”。监管部门对违法违规行为频频亮剑,不断加大处罚力度,快、准、狠铲除市场上的一些“毒瘤”,努力创造资本市场谋创新、重回报、严守信、不造假的良好环境,是夯实资本市场高质量发展基石的必然之举,是增强投资者的获得感和投资安全感的必然要求。

还未登录

还未登录