近期,A股市场注销式回购案例不断增加。在笔者看来,这反映出上市公司对其重视程度提高,这背后至少有三重因素。

其一,政策的支持与引导。2024年4月份印发的新“国九条”提出“引导上市公司回购股份后依法注销”;去年11月份,证监会发布的《上市公司监管指引第10号——市值管理》提出“鼓励上市公司将回购股份依法注销”。

在一系列政策支持引导下,越来越多的上市公司基于对自身价值的认可,向市场传递积极信号,提振投资者信心。

其二,上市公司通过注销式回购减少二级市场流通股数量,增加每股净资产和每股收益,是增强公司股东回报的重要举措。在此基础上,回购注销也避免了市场对公司可能择机减持套利的猜测,显著提升了股票的“含金量”。

其三,释放出上市公司现金流充裕的信号。结合一些上市公司披露的公告来看,回购资金大部分往往来自公司自有资金,市场普遍认为,这表明公司经营状况良好,具有一定资金实力。

此外,注销式回购的增加也与“股票回购增持再贷款”这一工具的设立密切相关。2024年10月18日,中国人民银行联合国家金融监督管理总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》,宣布设立股票回购增持再贷款,首期额度3000亿元;2025年5月7日,中国人民银行将证券、基金、保险公司互换便利5000亿元与股票回购增持再贷款合并使用,总额度提升至8000亿元。

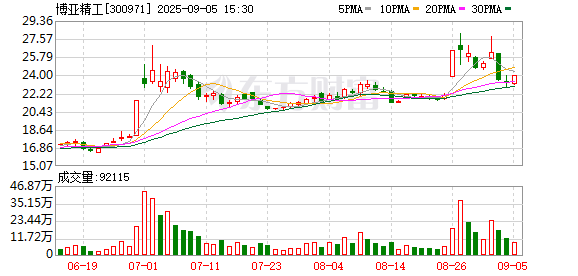

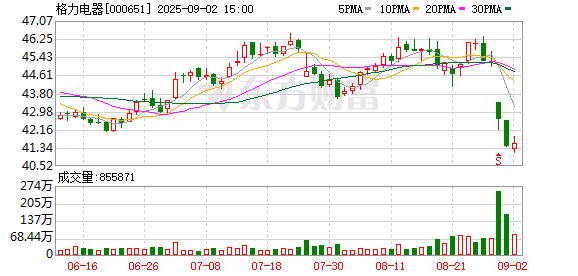

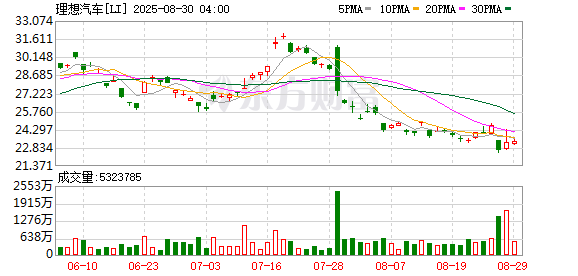

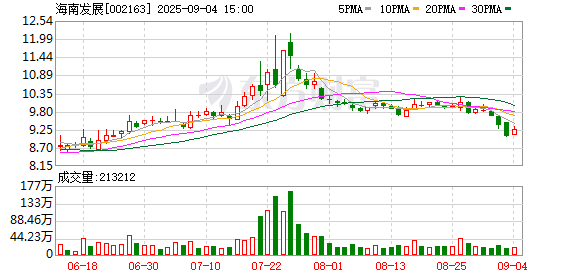

股票回购增持再贷款为上市公司回购股份提供了更多的资金来源,降低了回购成本,有利于推动上市公司提升治理能力。因此,这一工具一经推出,就受到了市场欢迎,带动效应明显。据Wind数据统计,自相关工具落地以来,截至9月5日,673家公司披露了股票回购增持再贷款公告,贷款金额上限合计达1453.39亿元。

尽管上市公司注销式回购在市值管理和市场信心传递方面具有积极作用,但仍有几点需要注意。

对投资者而言,要理性看待上市公司的回购行为。开展注销式回购虽然是公司稳健经营的信号之一,但其效果并非立竿见影,需要结合公司基本面和未来业绩预期进行综合分析。

对上市公司而言,虽然注销式回购是应对市场变化、提升竞争力的重要手段,但也要结合自身实际情况有序开展,切勿因操作不当导致公司处于险境。

上市公司切不可“为了回购而回购”,而是要结合经营、财务状况及未来发展战略,将回购与资本运作纳入战略统筹。

总之,注销式回购不仅是市值管理工具,更是上市公司传递信心、优化资本结构的战略选择。我们期待,越来越多的上市公司结合自身的发展战略,切实承担起提升自身投资价值的主体责任,主动提升投资者回报,为资本市场的高质量发展注入更多活力与信心。

还未登录

还未登录