基孔肯雅热病毒成为关注重点。

7月22日,世卫组织虫媒病毒小组负责人迪亚娜·阿尔瓦雷斯在日内瓦举行的新闻发布会上说,目前已有119个国家和地区发现基孔肯雅病毒(Chikungunya fever)传播情况,约550万人面临这种蚊媒病毒的风险,而且可能出现大范围疫情,给卫生系统带来压力。

今年以来,法国位于印度洋的属地留尼汪岛,估计约三分之一人口感染了基孔肯雅病毒;印度、孟加拉国等国家也出现了该病毒的传播。此外,法国、意大利等欧洲国家近日不仅报告了输入性病例,还发现了本土传播病例。

据佛山各区卫健局发布的情况通报,截至2025年7月21日,佛山累计报告基孔肯雅热确诊病例2659例,均为轻症,无重症和死亡报告,720例已痊愈。7月22日,北京市疾控中心发布健康提示,本市偶有境外输入病例,随着国际交流的日益频繁,病例输入的风险持续存在。

根据央视新闻报道,佛山市同时新增了35家医院开展基孔肯雅病毒核酸检测,储备了较为充足的检测试剂,对医务人员进行了培训。到医院就诊的疑似基孔肯雅热病例核酸检测阳性后,都会留院治疗,主要是为了防止疫情的进一步扩散。

顺德区乐从医院感染科主任林群表示,目前我们判断出院的标准,一是病人已经症状明显好转了或者是消失,第二个是他的住院时间,也就是病程超过5天,并且我们给他做了一个核酸检测,它是一个阴性的结果,符合这些标准就可以达到出院标准。

病原有何特殊?

从病原学角度分析,基孔肯雅病毒隶属于黄病毒科,是一种单股正链RNA病毒。其病毒颗粒呈球形,直径约50纳米,具有脂质包膜,包膜表面分布着糖蛋白突起,这些结构为病毒入侵宿主细胞提供了重要帮助。

作为黄病毒属中的甲型黄病毒,基孔肯雅病毒依据基因序列的差异可划分为多个基因型。不同基因型的病毒在致病性与传播能力上存在差异,这种特性使得其在流行过程中可能表现出不同的危害程度。

该病毒对热、紫外线及消毒剂较为敏感,在不利环境中易失去活性。但在适宜条件下,它能在环境中存活较长时间,这一特性显著提高了病毒传播的潜在风险。

在传播机制上,无直接人传人的报道,当携带病毒的蚊子叮咬人体时,病毒会随之进入体内,并借助血液系统扩散至全身。进入人体细胞后,病毒会完成复制过程,而当蚊子再次叮咬感染者时,病毒又会随之进入蚊体,进而通过蚊子的叮咬行为传播给其他宿主,形成传播循环。

目前没有疫苗和特效治疗药物,采取的都是对症治疗,比如使用退烧、缓解疼痛的药物。这种感染的最大特点是伴随着明显的关节疼痛,此前的研究显示,部分患者的疼痛可能持续较长的时间。

根据央视新闻,疾控专家介绍,传染病防控的三个关键环节是传染源、传播途径和易感人群。在控制传染源方面,主要是病例的早发现、早诊断和早治疗。目前,佛山市的医疗机构在患者核酸检测阳性当天,就在中国疾控中心的网络直报系统填报,填报后区、市、省三级在2小时内可以完成审核。

在切断传播途径方面,目前广东正值多雨高温的蚊媒活跃期,由于伊蚊的特性是在各类小型积水容器中产卵繁殖,控制蚊媒密度需要持续的杀灭成蚊和孳生地清理,专家建议进一步开展广泛的社区动员,通过环境整治清理孳生地来阻止伊蚊幼虫产生。

多种检测方法并举

针对基孔肯雅热的病原,体外检测行业人士向21世纪经济报道记者介绍了两种血清指标。

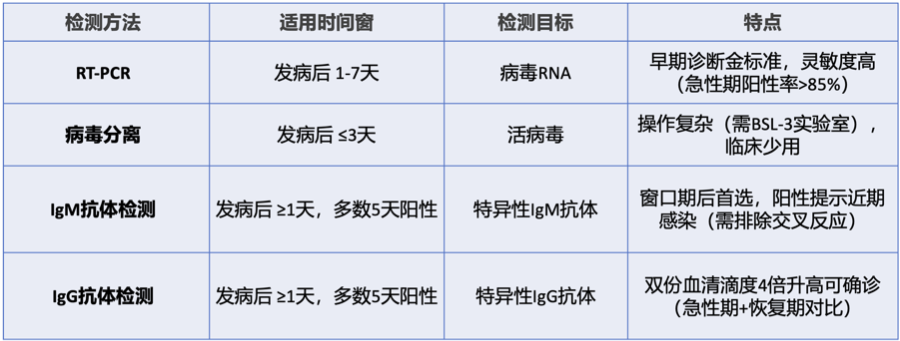

在发病早期(通常前1-7天),通过逆转录聚合酶链式反应检测病毒RNA。

而血清学检测,则是检测血液中针对基孔肯雅病毒的IgM和IgG抗体。IgM抗体在感染后约1周出现,可持续数月。IgG抗体出现较晚,表明既往感染或近期感染后期。

前述体外检测从业者向21世纪经济报道记者指出,目前,实验室检测是确诊基孔肯雅热的关键。

病毒分离用于发病后三天以内,检测活病毒,但其操作较为复杂,临床少用。lgM抗体检测和lgG抗体检测都适用于发病一天之后,前者是窗口期后首选,阳性提示近期感染,后者用双份血清滴度4倍升高可确诊。

检测之外,预防基孔肯雅热的关键在于灭蚊,这是切断传播链、控制疫情蔓延的核心手段。

由于伊蚊主要依赖小型积水繁殖,因此清除蚊虫孳生地是预防的根本措施。建议每周定期清理家中及周边的瓶罐、废旧轮胎、花盆底部、下水道地漏等容易积水的地方,从源头减少蚊子的繁殖机会。

个人防护方面,外出时尽量穿浅色长袖衣裤,减少皮肤暴露面积,裸露的皮肤上可涂抹含避蚊胺、避蚊酯的驱蚊液。家中应安装纱门纱窗,睡觉时使用蚊帐,必要时可使用电蚊拍、灭蚊灯等工具灭蚊,尽量避免在户外树荫、草丛、水边等蚊子密集的地方长时间逗留。

若计划前往基孔肯雅热流行的地区,出行前务必查询当地的疫情信息,做好充分的驱蚊防蚊准备。归国后14天内要密切监测自身健康状况,一旦出现发热、皮疹、关节疼痛等相关症状,应立即就医,并主动告知医生自己的旅行史和蚊虫叮咬史,以便及时诊断和治疗。

还未登录

还未登录